2021年春天一个寒冷的午后,在法国波尔多等待引渡听证会的H先生接到了一通出乎意料的电话,来电者是他多年的好友兼商业伙伴。

电话那头,是马云。

根据通话记录,H对于接到马云的电话感到惊讶。马云不仅是中国的科技巨头,也是中国最富有的人之一。

马云说,他是受中国当局所托才打这通电话,当局希望H能立刻回国。

“他们找你了?”H问。

“嗯,”马云回应道,“他们说只有我能够劝你回来。”

几周前,H因一份红色通缉令而被法国当局逮捕。这份由国际刑警组织发布的通报在全球警察机构间流传,不过批评者指出,专制政权常常滥用这一机制。

当时,掌管阿里巴巴庞大零售与科技帝国的联合创始人马云,才刚重返公众视野。

他在发表一场严厉批评中国金融监管机构的演讲后,曾消失了三个月。结果是中国政府突然叫停了他创办的公司蚂蚁金服首次公开募股(IPO),并强迫这家金融科技公司进行重组。根据法庭记录,马云告诉H,中国反贪机构的高层当时找到他,交付一项特别的任务:劝说H自愿从法国回国。

国际调查记者同盟(下称ICIJ)与合作媒体法国广播电台和《世界报》在不得使用H真实姓名的条件下,取得一系列法庭记录。记录显示,中国当局的真正目的是让H——一位在中国出生、后归化为新加坡公民的人——出庭作证,为一桩针对前公安部副部长孙力军的贪腐案件提供证词,而这与他身上的红色通缉令毫无关联。

H本人拒绝对此事发表评论。马云并未回复ICIJ的置评请求。

H是一位知名企业家,现年48岁,在法国西部波尔多拥有一座葡萄酒庄,经常与他的妻子——从影星转型为商界大亨的赵薇——登上中国的八卦媒体版面。

就在马云打电话的前一个月,H搭乘私人飞机抵达波尔多机场时,遭法国警方逮捕。警方援引的是一份由中国南方城市东莞检察机关请求国际刑警组织发出的红色通缉令。

这份通缉令指控H涉嫌洗钱,并卷入了他投资的一家民间借贷公司“团贷网”的贪污丑闻。但文件中完全未提及那桩备受瞩目的政府案件——针对前公安部副部长孙力军的调查。

“他们现在都以东莞的事情当作借口,”H对马云说,“如果把孙力军的事讲清楚,他肯定不追究(我)。他是跟你保证吗?别人的话我信不过啊现在。”

“我自己觉得,你也没别的路,”马云说,“他现在给你这个政策,如果你现在不回来,他肯定往死里弄你。”

“……我明白了。我想一下,”H回答,然后结束了通话。

H的案例绝非孤例。 十年前,中国国家主席习近平开始公开呼吁加强国际执法合作,以追捕他口中的“外逃贪官”。

此后,由国际调查记者同盟(ICIJ)主导的一项跨国调查发现,中国不仅用红色通缉令与国际刑警组织的其他工具来追捕罪犯,还将其用于打击像H这样与政治圈有关联的企业家,以及对政权持批评意见的人士,甚至是流亡海外、寻求庇护的受迫害宗教少数群体成员。

H的案子与其他类似案例显示,尽管外界试图推动国际刑警组织改革,但其不透明的运作程序与对滥权者缺乏问责机制,仍然让威权政权得以从中获益。ICIJ及其斯洛文尼亚媒体合作伙伴Oštro发现,目前中国并不在因涉嫌滥用国际刑警组织系统而受到纠正措施的国家名单之中。

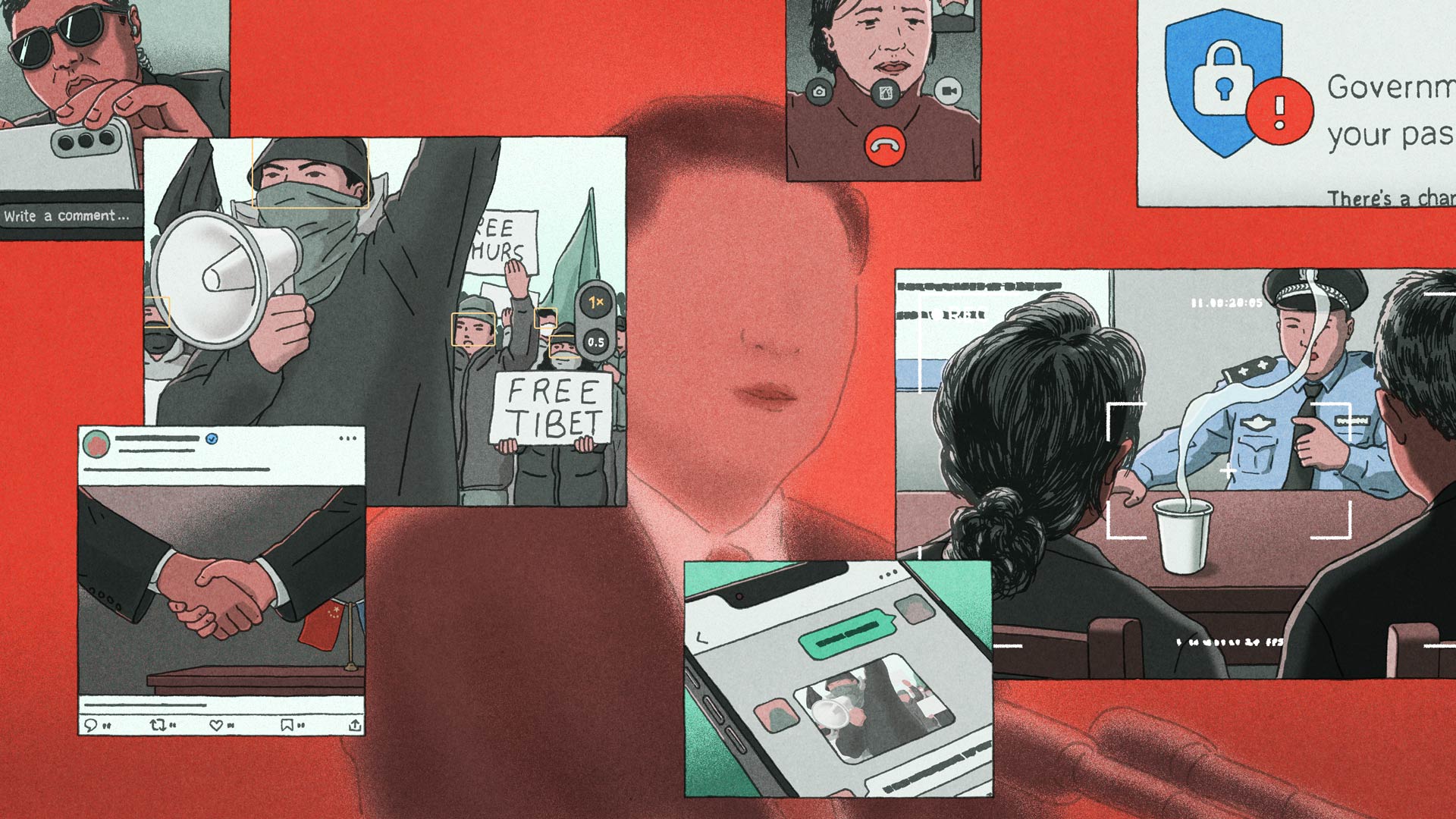

这些发现是ICIJ“中国箭靶”调查的一部分,该项调查由43家媒体机构、遍布30个国家共同参与,揭露中国政府如何对其眼中的“敌人”展开全球镇压行动,以及哪些外国政府与国际组织纵容了这些行为。

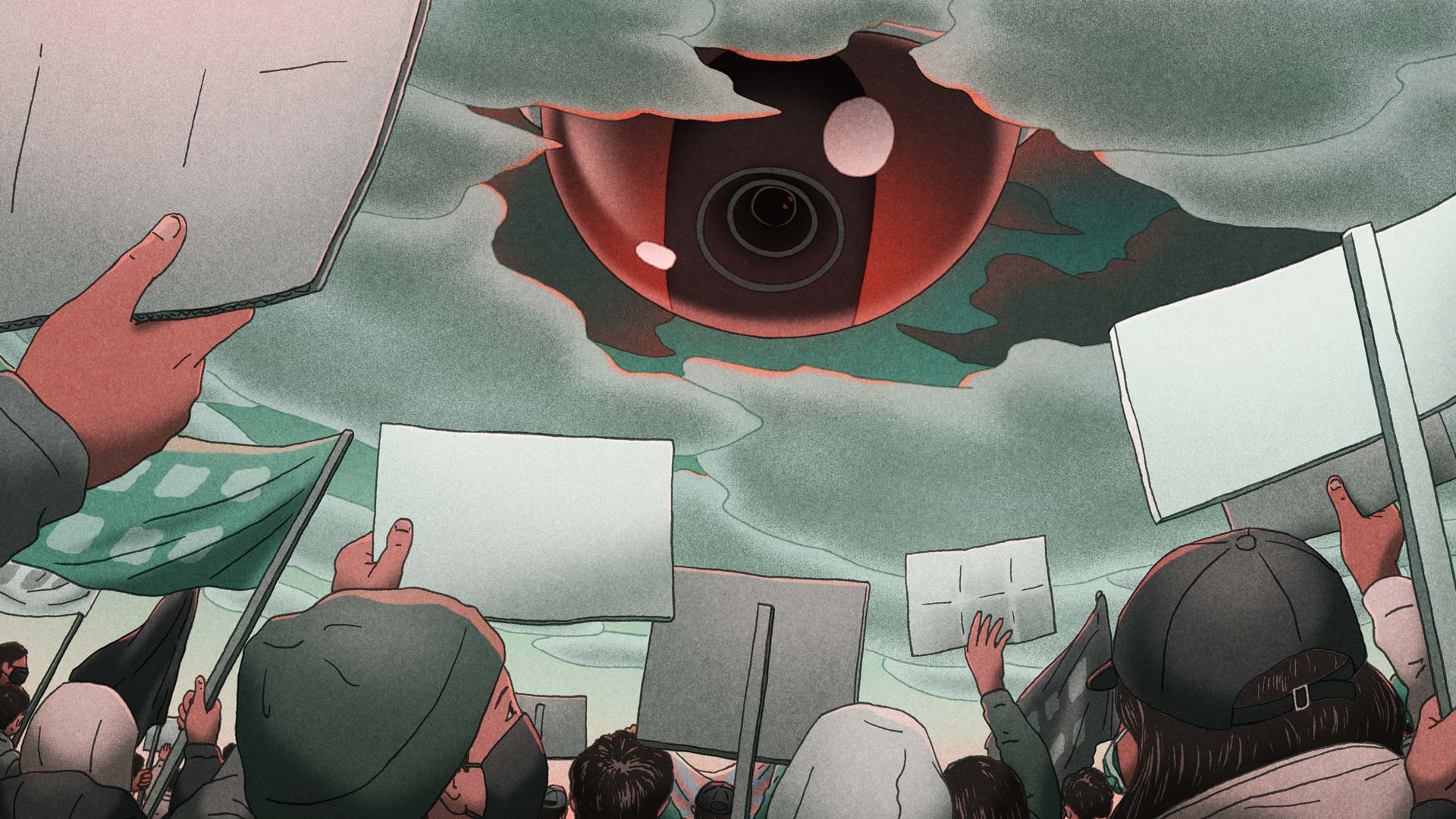

调查发现,中国对国际刑警组织的滥用,是其精心策划、在全球打压异己行动的一环,目的是要噤声并胁迫任何被中国共产党视为对政权构成威胁的人士——即便这些人早已离开中国。

中国当局同时运用监控、黑客攻击、冻结资产,甚至威胁在中国境内的亲属等手段,试图全面压制身在海外的政权批评者。

这项调查根据对超过100名中国跨境镇压的目标人物进行的访谈,他们目前分布于23个国家。调查还包括警方讯问的秘密影音记录、机密的中国文件与其他证据。

布罗穆德(Ted Bromund)是多起涉及国际刑警组织程序的案件中的专家证人及研究者。他表示,国际刑警组织已经成为中国跨境镇压的核心,更是一个关键的“工具”,用来施压目标人物并追捕海外的反对者。

他指出,中国对红色通缉令的使用方式就像“用针把蝴蝶钉住”,并表示:“这让人无法逃脱,像是被困在原地。”

中国驻美国华盛顿大使馆发言人刘鹏宇在回应ICIJ的声明中表示:“中国政府严格遵守国际法和尊重他国主权。”刘并未回应关于中国使用国际刑警组织的具体问题。

中国公安部没有回应ICIJ的置评请求。

“把他们追回来”

2014年11月,来自世界各地的执法机构代表齐聚摩纳哥,庆祝国际刑警组织这一构想诞生一百周年——当年有24个国家的律师与警官提出创建该组织的想法。

国际刑警组织的使命是协助全球各地的地方执法机构,促进警务合作,目前共有196个成员国。

当其他高级官员在台上发表激昂演说,赞扬国际刑警组织的成就并呼吁加强各国警务合作时,时任中国公安部副部长的孟宏伟站上讲台,带来一段来自中国政府的特别讯息。

孟宏伟说,尽管中华人民共和国直到1984年才加入国际刑警组织,但这个组织已成为中国警方“获得调查协助与开展跨境合作的重要管道”。

他补充说,是时候让各会员国“加大力度”,“充分利用国际刑警组织的资源”来全球追捕恐怖分子与逃犯——不过批评者指出,中国常将政敌与维吾尔族等少数民族人士归为这两类。

根据一个地方纪委机构网站的记载,习近平本人在出访会晤各国领导人时,曾多次提及“警务合作”,并在中共中央纪委全会上明确将此列为优先任务。

“(我们)不能让国外成为一些腐败分子的‘避罪天堂’,”根据新华社报导,习近平在会上对官员说,“腐败分子即使逃到天涯海角,也要把他们追回来绳之以法,5年、10年、20年都要追,要切断腐败分子的后路。”

随后,中国政府发起了两项大型反腐行动:“猎狐行动”与“天网行动”,誓言追捕那些被官方定义为“外逃贪官”的人士。

中国公安部还设立了专门负责国际合作的部门,并鼓励地方公安机构积极使用国际刑警组织系统。

中国的官僚体系为一场全球性打击行动积极备战。

ICIJ查阅的省级记录显示,各地公安机构争相向中央展示其“破案”成绩——包括红色通缉令目标与其他被拦截并遣返的嫌疑人。

中国地方媒体与中共中央下辖网站开始定期将追捕海外逃犯的中国警官描绘为英雄人物。

一篇刊登在与中共有关网站的报道聚焦一名30出头、绰号“Boss(老板)”的警官,他据称通过分析嫌疑人社交媒体上的照片,放大一只猫的眼睛中的反光影像,成功查出对方位置。

武汉一家报纸的文章则大肆赞扬另一名警官的策略:热情夸奖对方、赠送小礼物、请吃饭——借此说服菲律宾的一位大法官对嫌疑人签发逮捕令。

连续两届都有中国高级公安官员当选为国际刑警组织的执行委员会成员,孟宏伟则在2016年被任命为国际刑警组织主席。(孟宏伟的主席任期不到两年便戛然而止——他在一趟回中国的旅途中遭当局以贪腐罪名拘捕,后被判刑13年。)

中国是国际刑警组织的第二大财政捐助国,捐助额依会员国经济体量计算。2024年,中国缴纳了1370万美元,仅次于美国的1980万美元。

2023年,中国派驻了11名警官至国际刑警组织总部,并定期资助特别行动,包括针对电信诈骗与非法武器走私的任务。

中国政府称,过去十年已通过国际刑警组织锁定、逮捕并遣返回国至少479名涉嫌犯罪者。他们还表示,2015年公布的“百名红通人员”中,已有62人被遣返。

在与中国签有引渡条约的国家中,红色通缉令常被视为逮捕、引渡或驱逐出境的依据。美国不会仅根据红通令采取逮捕行动,但包括意大利、阿尔巴尼亚和法国在内的其他国家则会这么操作。

根据国际刑警组织档案控制委员会(CCF)的一份报告,截至2016年——也就是孟宏伟发表演说仅仅两年后——在红色通缉令目标人物及其他当事人提出申诉与信息查询次数方面,中国已跻身前十名国家之列。

CCF由国际法官与法律专家组成,负责确保通过国际刑警组织系统处理的资料符合其规范。

“黑箱作业”

国际刑警组织本身并不拥有执法部队。相反,它依赖来自民主国家与威权政权的警方资料,建立庞大的数据库,供会员国共享通缉犯信息,并合作打击跨国犯罪,例如恐怖主义、人口贩运、金融犯罪与毒品走私。

约十年前,人权倡议者与包括国际调查记者同盟(ICIJ)在内的媒体揭露伊朗、俄罗斯及其他威权政权如何滥用国际刑警组织来追捕政治异议人士与难民,国际刑警组织随后宣称将实施全面改革。

2016年,国际刑警组织成立了“通报与通告工作小组”,由律师、警官与其他专家组成,负责在红色通缉令发布前进行审查。但该小组的审查范围仅限于公开信息、国际刑警组织既有的数据库内容,以及申请发布通缉令的当局所提供的资料。

他们不会实际调查案件本身的内容,而是依赖申请国政府的“诚信原则”,相信其所提供的资料既正确又不带政治动机。

有辩护律师告诉 ICIJ,如果红通对象没有太高的知名度,工作小组很可能会核准该申请。

曾担任CCF法律官员的律师查理·马格里(Charlie Magri)表示:“带有政治动机的红色通缉令申请,仍有可能蒙混过关。”

改革的一部分也包括赋予CCF更多权限与资源。

该委员会每年召开四次会议,并有权审查甚至撤销红色通缉令——只要被通缉者能证明该通缉令违反了国际刑警组织的政治中立原则或其他相关规定。

然而,专家与人权倡议者指出,对国际刑警组织而言,法律体系受政治控制的威权政府仍构成特殊的挑战。国际刑警组织在努力遵守规章的同时,还必须维系与这些提供资金支持的会员国的关系。

由于国际刑警组织的大多数程序不公开,这些倡议者表示,要判断红色通缉令是否出于政治动机,还是单纯为了追捕罪犯,往往非常困难。

伦敦人权律师本·基思(Ben Keith)称:“这就像一个黑箱作业。”他曾代理多名中国公民,包括被控诈骗的企业家和被指涉恐怖主义的维吾尔族人士。

国际刑警组织一位发言人在回应ICIJ的声明中表示,该组织“清楚红色通缉令是执法合作的重要工具,也充分意识到其对相关个人可能带来的影响”。“因此我们建立了强而有力的流程,并持续评估和更新,以确保我们的系统被正当地使用。”

不过,这位发言人指出,工作小组最初授权发布红色通缉令的决定“只能基于发布时所掌握的信息”。

追捕对象

ICIJ及其媒体合作伙伴采访了八名中国红色通缉令的目标人物,并审查了引渡记录、机密的CCF裁定,以及涉及近50名即便在2016年改革后仍被国际刑警组织追捕的嫌疑人的文件。

大多数嫌疑人都是在被边境管制部门拦下后,才发现自己被通缉。

这些目标包括一些富有的商人,他们表示自己因为批评政府政策而被通缉;维吾尔人权倡议者,他们表示自己因为反对北京压迫少数民族而被错误指控为恐怖分子;一名小镇政治人物,声称自己因揭露共产党腐败而被列入黑名单;以及三名企业家,他们表示当局因为他们是法轮功运动的信徒而追捕他们,该运动在中国被禁止。

倡议者指出,中国当局发出红色通缉令最常见的借口是金融犯罪。

“如果要指控他人谋杀,那必须有尸体作为证据,”反对跨国镇压的非政府组织“Pursuit”的政策总监、国际刑警组织的批评者布罗蒙德表示。“若要指控他人金融犯罪,那不过是某个账本里的数字。”

处理红色通缉令的律师们表示,他们发现中国要求的红通令存在许多常见的问题,包括逮捕令与其他文件之间有出入,以及支持指控的证据薄弱。

如果要指控他人谋杀,那必须有尸体作为证据。若要指控他人金融犯罪,那不过是某个账本里的数字。 — 国际刑警组织程序案件中的专家证人及研究者布罗蒙德 (Ted Bromund)

例如,法国南部一家法院最近驳回了对T的引渡请求。T是一家美国科技公司的主要股东,该公司正在竞标收购来自中国的热门应用程序TikTok。法院在判决中指出,逮捕令的真实性“存在疑点”,并援引T的说法称,中国当局是在他拒绝将部分利润交给一位省级公安官员后,才请求发布红色通缉令。T通过律师表示,对本报导不予评论,他担任股东的美国公司也拒绝置评。

在其他案例中,红色通缉令的追捕对象还指控中国当局使用不道德手段和“心理战”来对他们施加压力。

根据土耳其警方的记录,2023年,中国国家安全官员据称向一名维吾尔族纺织品商人支付了超过10万美元,指示他监控阿卜杜勒卡迪尔·雅普昌(Abdulkadir Yapchan)——一名被北京通缉20年的维吾尔族穆斯林活动家,以及其他人。

根据ICIJ的媒体合作伙伴德国之声所获得的审讯记录,这些记录显示中国官员们指示该商人寻找一处靠近雅普昌住所的房子,以便密切监控他。

2003年,中国首次要求国际刑警组织对雅普昌发出红色通缉令,当时政府指控他和其他10名维吾尔人犯有恐怖主义及其他罪行,但他强烈否认这些指控。

2019年,土耳其法院驳回了中国要求引渡雅普昌的请求,认为该请求具有政治动机。

高建焕是一名政治活动人士,他表示自己在目睹家乡浙江省的侵犯人权事件后,移居越南。中国当局则指控他在2017年诈骗了三名中国公民。

2023年初,他在前往厄瓜多尔的途中,于阿联酋沙迦的一个警察局因红色通缉令被逮捕并拘留。

根据阿联酋司法记录显示,当年43岁的旅行社员工高建焕随后被释放,原因是中国当局未能成功提出引渡请求。

15个月后,高建焕再次在贝宁被逮捕,仍是根据同一份红色通缉令,而此时国际刑警组织的CCF正在审查他要求将名字从组织数据库中删除的请求。

高建焕被关押在科托努拥挤的牢房里,他的律师在法院文件中指控,“这次拘留是由于中国当局在正式引渡程序之外提出的请求”而被延长。

最终,高建焕被驱逐回中国。

Z是一位39岁的前网贷公司董事长,2022年在亚得里亚海岸的安科纳机场被当局逮捕后,她在意大利监狱度过了200多天。

Z被中国检察官指控“非法吸收公众存款”,她在法庭记录中表示,当局在中国拘留了她的兄弟,以迫使她返回中国。

后来,意大利法院下令释放她,并驳回了中国的引渡请求,裁定她可能面临不人道和不公正的待遇。

她的律师恩里科·迪·菲奥里诺(Enrico di Fiorino)告诉ICIJ,这位女商人从意大利政府获得了大约52,000美元的冤狱赔偿。

透过律师,这位女企业家要求不公开她的姓名,以保护她在中国的亲属。

政治动机

H先生在波尔多被捕后的几天里,接到了来自中国的大量电话。

根据法院文件,除了马云,还有另外两位朋友和三名高级安全官员都打来电话,传达相同的信息:中国政府愿意撤回红色通缉令,放弃引渡请求,甚至可能撤销洗钱指控,只要H愿意返回中国,并配合调查针对某位高级政治人物的重大案件。

在仍被关押于波尔多监狱期间,H得知自己的家人也正在承受压力。

“我和你太太聊(过)天呢,”当时负责孙力军案的中央纪委专案组副组长隗甫杰在一次通话中说。

“相信我,我能代表我所能代表的最高权力部门来给你说这些话,”该官员继续说道,“不追究,再加一个对你的红通撤销……不追究你刑事责任,出入自由,把你(银行)账户解封……”

在另一通电话中,香港高级官员、H的朋友曾国卫告诉他说:“他们来来去去还是那两招,第一个把你所有钱给你冻结了,第二个就是拿你家里人威胁你。”

“他们其实不讲理的,”H之后在与马云的通话中说,“你看,他们把我姐搞进去威胁我。”

在另一段录音通话中,H恳求李江舟——一位因“摧毁香港人民自由”而被美国制裁的官员——释放他的姐姐。

“不,那不是条件,”中央驻港维护国家安全公署副署长李江舟回答道,“你就尽快回来吧,回到香港,你红通都可以除(撤销)。你跟他们(调查人员)见了面(之后),其他的事情呢?我都可以再问一下。”

最终,H选择不返回中国。

他们来来去去还是那两招,第一个把你所有钱给你冻结了,第二个就是拿你家里人威胁你。 — 香港高级官员、H的友人曾国卫

2021 年 5 月,在与马云通话的一个月后,中国当局正式向法国政府提出引渡H的请求。与此同时,一位中国驻法大使馆代表曾三次联系波尔多检察官,要求“推进”该请求。一位知情人士告诉法国广播电台记者,这样的做法在波尔多的引渡程序中“前所未有”。

法国当局开始审查引渡请求的依据,并很快发现了问题。

首先,波尔多检察官指出,中国方面指控的行为在法国不构成犯罪,遂请求法院驳回引渡请求。

随后,H的律师告诉法院:“在案件程序之外,发生了一些令人震惊的情节,都是中国方面主动发起的:敲诈与威胁、虚假承诺撤销指控和红色通缉令、逮捕和拘押该商人的家属等。”

他们补充说,引渡请求“只是中国用来实现该商人回国(无论自愿还是被迫)的众多手段之一(合法或非法)。”

律师们在声明中说明,H与孙力军的唯一联系,来自于2018年一宗毫无关联的商业交易。声明称,当时孙力军请H投资约500万美元于一家安保公司,该公司聘用了几名在香港民主运动期间被指控滥用武力的警察。

在另一通电话中,H告诉他的朋友、香港官员曾国卫,他当初之所以投资,是因为他觉得自己别无选择。

李江舟和曾国卫未对ICIJ的置评请求作出回应。

2021年7月,波尔多上诉法院驳回了中国对H的引渡请求。几个月后,CCF批准了将 H的姓名与红色通缉令从国际刑警组织数据库中删除的申请,但判定国际刑警组织本身并无过错。

根据ICIJ查阅的2022年1月的机密决定,CCF表示,其职责不包括“审查证据,或对国家法院被告的有罪或无罪作出判断”。

同时,CCF指出,东莞检方已就H的涉案情节提供了“具体信息”和“令人满意程度”的细节。

不过,CCF表示,波尔多法院关于本案“具有政治性质”以及H若被遣返回中国所面临风险的结论“不可忽视”。

“中国箭靶”调查报导背后的文件与信息来源

ICIJ的“中国箭靶”调查报导基于对来自23个国家、105名中国跨国镇压受害者的访谈,以及多个信息源提供的文件。

根据ICIJ对CCF报告的分析,H的案件是该年近 300 起被CCF认定违反国际刑警组织规则、因此删除红色通缉令的案例之一。

近年来,每年发布的红色通缉令数量大致稳定,从2014年的10,718份增至2023年的12,260份。

与此同时,ICIJ对CCF报告的回顾显示,要求更正或删除的申诉在过去十年间暴增了350%。

CCF在报告中也坦言,申诉案件“工作量和复杂性增加”,但资源有限,面临诸多挑战。

申诉人的律师则抱怨,在当事人仍被羁押或滞留在异国无法回国之际,CCF却存在审查时间过长、沟通不足、解释不清等问题。

“国际刑警组织与其他国际机构最大的不同在于,它的行动会直接影响人们的生活,”伦敦律师基思表示,“有人一旦被捕,就会被关进监狱——就这么简单。”

ICIJ采访的人权倡议者及前国际刑警组织官员也表示,国际刑警组织缺乏透明度,且不愿制裁滥用其系统的会员国,这些都削弱了组织的公信力。

自2017年起,CCF停止公布哪些国家因红色通缉令及其他数据而受到最多申诉,CCF向ICIJ表示,这个决定的理由是这些信息缺乏背景,“可能引起误解,导致错误解读”。

“缺乏按国家分类的信息,使我们无法识别哪些会员国存在滥用模式——而这原本是应对政治性滥用的重要一步,”曾于2017至2023年在CCF秘书处担任法律官,负责审查红色通缉令撤销申请的马格里表示。

“这不是要让哪个国家蒙羞,而是要推动透明与问责。”

根据其章程,国际刑警组织可对滥用其系统的会员国采取纠正措施,包括加强对红色通缉令申请的审查,甚至暂时或永久中止该国参与国际刑警组织网络的资格。

但马格里表示,国际刑警组织鲜少公开制裁措施,因为担心被制裁的政府将不愿继续与国际刑警组织及其会员国合作。

国际刑警组织曾表示,自2012年以来已对数个国家采取纠正措施,但迄今仅公布了两个国家:俄罗斯与叙利亚。

根据斯洛文尼亚内政部本月稍早前向国际调查记者同盟(ICIJ)合作伙伴 Oštro 提供的声明,中国目前不在国际刑警组织针对六个国家采取纠正措施的名单之中。这一消息是在回应有关中国在中欧国家发出红色通缉令案件的一系列提问时披露的。对此,国际刑警组织未予置评。

马格里表示,国际刑警组织应公布所有受制裁会员国的名称。“公开揭示能增强外界对国际刑警组织程序的信任,也能让公众对防止组织被滥用的努力感到安心,”他说。

流亡

根据中国媒体报道,波尔多法院驳回对H的引渡请求后,这位企业家陷入了高达1.35亿美元的债务危机。

与此同时,中国政府下令将他著名妻子赵薇参演的所有影视作品,从中国的视频平台与社交媒体上下架。

这对曾被誉为全球最富有夫妻之一的眷侣,悄悄地办理了离婚手续。ICIJ试图联系赵薇,但未获回应。

赵薇在过去三年几乎未曾公开露面。

去年十二月,赵薇重新出现在大众视野中,并在拥有8300万粉丝的中国社交平台微博上发文,表示自己不愿再与前夫H有所牵连。

参与报导记者: Jelena Cosic, Sam Ellefson, Jesús Escudero, Agustin Armendariz (ICIJ), Echo Hui (ABC Australia), Géraldine Hallot and Maxime Tellier (Radio France), Simon Leplâtre (Le Monde), Sophia Stahl (Der Spiegel/ZDF/Paper Trail Media), Pelin Unker (Deutsche Welle Turkey), Tobias Andersson Åkerblom (Göteborgs-Posten), Mašenjka Bačić, Uroš Škerl Kramberger (Oštro), Justin Wong (The Post/Stuff) 及因安全理由无法署名的记者们

译者: Jane Tang (Radio Free Asia)